Как можно убедиться, шум остается диффузным понятием, не предполагающим для себя какой-то четкой эпистемы (знаний и набора культурно-когнитивных установок). В первую очередь, здесь стоит отметить, что шум буквально проскальзывает под кожный покров истории западного общества с распространением индустриализации, то есть со становлением развитой промышленности, ростом производительных сил, урбанизацией, углублением процессов разделения труда и т. д. С механизацией производства и происходит странное вторжение шума. Если в до-индустриальный период шум не давал о себе знать в столь агрессивной форме, то со сталактизацией машинной индустрии и электрификацией человеческой повседневности шум становится чуть ли не новым социально-политическим и (не)эстетическим придатком.

Что подразумевается под «агрессивностью» шума? Здесь может быть двойственное понимание. С одной стороны, шум — нечто деструктивное, наносящее непосредственный вред организму, к примеру, организму заводского рабочего (вред со всеми медицинскими коннотациями). С другой стороны, агрессия может быть не столь очевидна и носить более социальный характер. И здесь стоит обратить внимание на один крайне знаменитый модернистский культурный артефакт начала ХХ века, а именно — на «Манифест футуризма», который нес в себе зачаточные настроения, предшествующие промышленной экспансии. Удивительно, что «Манифест футуризма» был опубликован во французской газете «Фигаро» в 1909 году, то есть за 10-11 лет до начала этой самой экспансии во Франции.

Такой выбор, в первую очередь, обусловлен тем, что он отлично задает определенный ритм, которому вторит последующая футуристическая экспансия в пространство музыкального (к примеру, манифест «Искусство шумов» 1913-го года). Итак, приведем одно из важных для нас здесь положений: «Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой – красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы; ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, – она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской».

Что мы здесь имеем? В первую очередь, хотя и в столь романтизированном виде, схватывается вектор ускорения, – это своего рода предчувствие экспоненциального роста производительных сил, ускорения темпа частной жизни. Само общество здесь в его технической оснащенности представляет собой эту гоночную машину с ревущим мотором. В таком ключе и стоит понимать агрессивность (совсем не обязательно деструктивную) шума, то есть в виде того, что захватывает нас целиком, совершенно неожиданно, и несет прочь от прошлого. Футуристов как раз крайне воодушевляет этот раскол с прошлым, чьи следы, или, лучше сказать, отголоски, оказываются неуслышанными на фоне ревущих моторов. Для них не может быть скорости без шума.

Итак, футуристы настаивали на агрессии ревущего мотора. Укажем также на то, что эта агрессивность поэтизируется, очеловечивается. Хотя речь и идет в данном случае о машине (и, что немаловажно, о машине «украшенной»), но вне подобной сентиментальной настроенности не имеем ли мы дело с чем-то нечеловеческим, чудовищным, хладнокровным, тем, что воплотилось в промышленном гигантизме XX века? Не были ли футуристы чересчур романтиками? Ведь тело рабочего становилось не столько за руль машины, сколько встраивалось в нее в качестве детали, а речь же его немела на фоне промышленного гула, яркой метафорой чего служит кинолента Дэвида Линча «Голова-ластик».

Человеческий опыт оказывается в ситуации столкновения с шумом и его агрессией. Звучание его нельзя каким-то образом «одомашнить», присвоить, хотя оно и въедается в тело рабочего, становясь ближайшей стихией, сопровождающей его повседневность. История, набирая новые скорости, приобретает новое звучание, о котором и говорили футуристы, – это гул заводов, рев моторов, шум толпы, скрежет металла. Но важно помнить, что шум, заявляя о себе в первую очередь в качестве неотъемлемого эффекта машинного производства, в то же время является избытком, неприсвоенной инаковостью, тем, что не интериоризируется в саму историческую длительность, опрокидывая таким образом оптимизм футуристов.

Шум присутствует в человеческом опыте, но лишь в качестве того, что не покрывается, как можно заметить, эпистемой. И дело не в том, что мы не можем, к примеру, подойти к нему со стороны естественных наук, а в том, что мы не способны его каким-то образом специфизировать (чем субъект эстетического и занимался всегда). Можно было бы сказать в свою очередь, что специфика шума состоит как раз в отсутствии какой-либо специфики. Поэтому шум не может быть присвоен эстетикой в ее традиционном смысле. Шум артикулирует зияние между чувством и знанием, которое эстетика, как своего рода режим теоретизирования, была призвана закупоривать, поэтому его звучание предстает всегда как своего рода фрагмент Реального, остатка, несворачивающегося в означающие.

Что же такое шум и можно ли называть его музыкой?

– вопрос, который уже довольно затерся. Если говорить о музыке как о чем-то таком, что имеет собственные границы, то что-то обязательно находится и вовне. Жанр «нойз» воплощает поиск внешнего, но таким образом, что это вовне одновременно и присваивается, и откладывается. В этом смысле присвоение инаковости оказывается всегда неоконченным процессом. Таким образом, размыкается ситуация, при которой художественный праксис/эстетическое теоретизирование задает иное в качестве своего иного, т.е. ситуация, при которой операция откладывания оказывается вытесненной, а механизм присвоения встраивается в структуру слушания.

Вслушивание-в-шум же становится вектором концентрации на инаковости, проскальзывающей в различии звучания и слушания. Встреча с этой неминуемой и совершенно неожиданной инаковостью подразумевает некое «сошедшее с петель» вслушивание – Анонимное Вслушивание.

Шум, как мы отмечали, агрессивен; шум скребет под кожей, разъедает внутренние органы, подобно паразитам, оставаясь при этом желанным, но находясь по ту сторону удовольствия. Его звучание делает из нас мазохистов, точнее, делает мазохистским наше тело. Вслушивание-в-шум конституирует тело, при этом перемалывая, захлестывая, стягивая и скручивая наши органы. Как правило, музыка всегда осуществляет свою надлежащую функцию – функцию власти, организации, – узурпируя тела через органы в пользу означивания и субъективаций: так, глаз в современной паноптической культуре дискурсирует тело, прописывая его означающими с ног до головы.

Тело же мазохиста – это тело-без-органов. Оно становится через изгнание органов-субъективаций, изгнание самого мазохистского фантазма; оно становится текучим и сплошным; оно – становление становления. Тело «заставляет садиста или проститутку зашивать вас, зашивать глаза, анус, уретру, груди, нос; оно заставляет подвешивать себя, дабы остановить осуществление органов». Делез и Гваттари настаивают на том, что мазохиста не следует интерпретировать, т.к. мазохист скорее следует программе, – мазохист только экспериментирует. Но, что в этом случае можно сказать об ушах? Нужны ли они мазохисту для прослушивания инструкции? Или здесь что-то иное? Скорее уши – это раны. Шум распределяет свои волны, свои потоки интенсивности через раны-отверстия; он конституирует тело-без-органов, заглушая пульс кровяных сосудов, биение сердца, урчание желудка и т.п. Само тело становится процессом анонимного вслушивания. Отныне следует слушать глазами, порами, волосяным покровом.

Следует сказать, что мазохист при этом постоянно отказывает удовольствию, вслушиваясь в продуктивность шума. Так как удовольствие – это знак присвоенного предела, исключающий последующее открытие к не-месту инаковости (если же мазохист зашивает себя, то это не означает того, что он закупоривается для собственной саморефлексии и т.п., но таким образом он лишь распределяет интенсивности). Удовольствие должно быть немедленно отложено. Мы занимаемся присваиванием предела, претерпевая становление телом-мазохиста, в той мере, в какой этот процесс оказывается неудачным для нас. Вслушивание-в-шум – вслушивание неудачника. Если нойз и является иронией, то только в той степени, в какой ирония оказывается последним оплотом свободы.

Вслушивание-в-шум – это всегда слух изнаночный. А что представляют уши мазохиста, уши-раны, если не вывернутые наизнанку уши? Изнаночный слух не столько интернирует в одностороннем порядке звук, сколько дает шуму овнешнить меня для самого себя.

Шум высвобождает себя к иному, выходя постоянно из собственных пределов, – это чистое движение вовне без какой-либо памяти о первичном пределе. В этом смысле шум может быть вообще не трансгрессивен, но при этом иметь себя в избытке вне артикуляций пределов. Поэтому шум определяется скорее не просто через стирание изначальных следов, а через избыточное звучание, стирающее само стирание, само движение вовне. Развертывается настолько мощный динамизм, что стираются собственные трансгрессивные маневры. Это своего рода переполненная процессуальность, которая немеет в своей динамике: все меняется настолько, что уже трудно определить, где происходят хоть какие-то изменения, где происходит хоть какой-то слом. В свою очередь шум предполагает некое расслоение с историей, дарует забвение самого забвения, разлад с самой эсхатологией разлада, чего футуристическая идеология со своими «украшенными» машинами и не могла предполагать. Поэтому шум не стоило бы идеологизировать в роли разлада с тихим и безрадостным историческим прошлым, ибо шум в своей контингентности расслаивается с самой историей как таковой.

В этом смысле тишину также стоило бы переопределить через шум. Тишина, приобретая различного типа социальные и религиозные коннотации, становится устоявшейся мифологемой. Например, если мы говорим о современной социальности, то тишина оказывается как бы последним островком индивидуальной свободы (моментом, когда мир перестал иметь звучание для нас), постоянно осаждаемым шумом повседневной жизни, – это, если так можно сказать, позитивная дефиниция. Но с другой стороны, тишина может часто ассоциироваться со смертью, что, в свою очередь, наоборот, оправдывает шум в качестве источника жизни. Такие представления носят сугубо человеческий характер. В свою очередь, можно позволить себе такой тезис:

«Тишины — не существует.

Только шум реален».

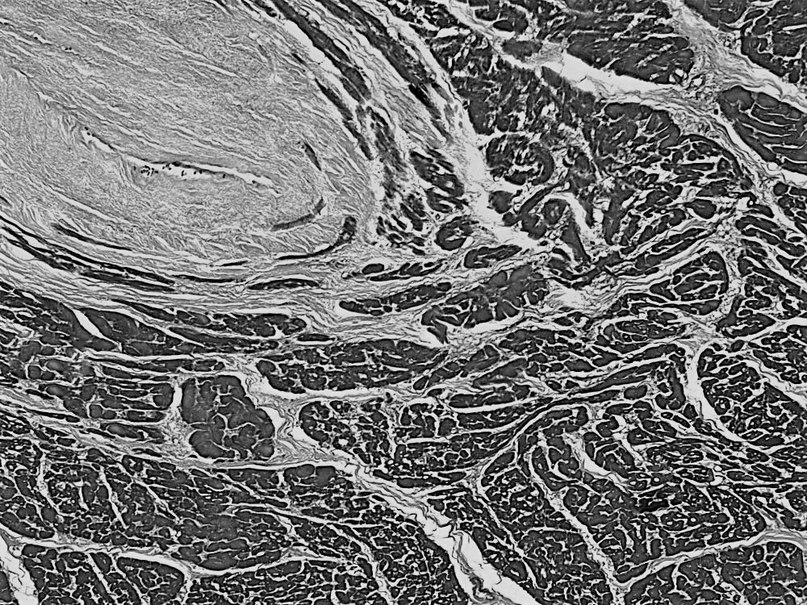

В таком ключе смерть в своей материальности является скорей избытком шума, нежели тишиной. Шум – это постоянные миграции популяций, необузданных множеств. А что представляют собой процессы разложения, если не постоянное копошение этих множеств? Трупная среда развертывается как сложная (анархо) экосистема, сеть миграционных процессов, составляющих целую симфонию разложения и переваривания.

Разложение начинается через несколько минут после смерти – запускается процесс под названием автолиз, или «самопоглощение». Вскоре после того, как перестает биться сердце, у клеток наступает кислородное голодание, и по мере накопления токсических побочных продуктов химических реакций в клетках повышается кислотность. Ферменты начинают поглощать клеточные мембраны и вытекают наружу, когда клетки разрушаются. Постепенно все остальные ткани и органы тоже начинают распадаться схожим образом. Поврежденные клетки крови начинают вытекать из разрушенных сосудов и под действием силы тяжести перемещаются в капилляры и мелкие вены, и т.д.

Не исключено, что шум может приобретать какие-либо коннотации и эксплуатироваться в лоне какой-либо тематики. Такие атрибуты шума, как избыточность, агрессия, инаковость, хотя и предрасполагают к соответствующим коннотациям (политического или религиозного оттенка), но при этом шум живет собственной жизнью, воплощенной в этих атрибутах, – жизнью, скорее, периферийной, разземленной, демонической. Но что это за неотвратимый союз звука с демонами? Юджин Такер отлично продемонстрировал этот союз на примере библейского сюжета с исцелением бесноватого Христом. «Имя мне легион», – восклицает нечто демоническое.

Это подводит нас к тому, что демон – не единица, а множество, при этом совершенно неопределенное (неподвластное счету). Странное и неопределенное множество восклицает в отвратительно-вязком единогласии, оставаясь в то же время в визуальной недосягаемости (даже в тот момент, когда бесы стали переселяться в стадо свиней). Демон – это роевидное множество, дающее о себе знать в первую очередь через шум, поэтому демоническое должно также подразумевать вслушивание (демоническое, изнаночное, анонимное). Такое вслушивание (в-шум) преломляется в контингентном роении, автолизе идентичности, кислотном демоническом танце множеств и изгнании Власти.

Есть, что почитать:

Thacker, E. Pulse Demons [Электронный ресурс]. — URL: https://www.culturemachine.net/index.php/cm/article/viewArticle/80/56 (дата обращения: 07.05.2018).

Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато [Текст] : Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Я. И. Свирского, науч. ред. В. Ю. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. – 895 с.

Маринетти, Ф. Т. Первый манифест футуризма [Текст] / ред. Л. Г. Андреев // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. — М.: Прогресс, 1986. — С. 158-162.

Мерло-Понти, М. Видимое и невидимое [Текст] / пер. с фр. О. Н. Шпарага. — Минск: Логвинов, 2006. — 400 с.